第143回 コラムをめぐる冒険

あんなに暑かった夏が、あっという間に寒い秋になってしまいました。

もはや初冬といっても過言ではありません。

急に寒くなったせいか、私のまわりではインフルエンザやコロナが流行りだしています。

クラスターという懐かしい言葉が思い出される状況です。

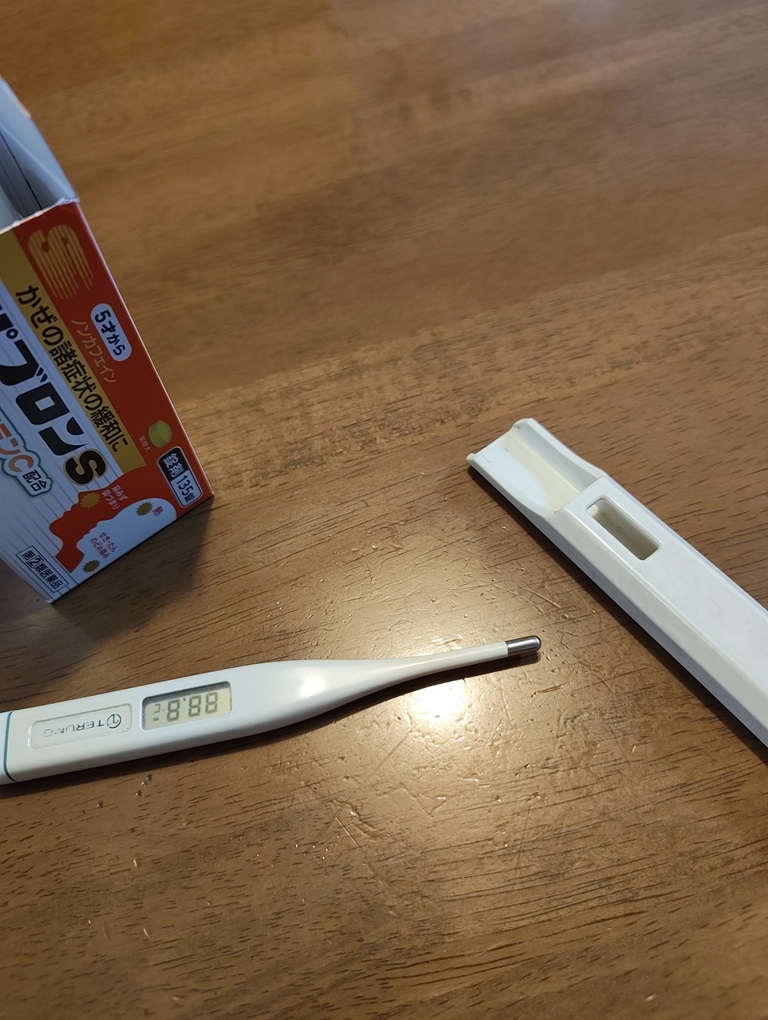

私はというと、少し頭が重いような、喉がいがらっぽいような、体がだるいような状況です。

でも体温計で熱を測りたくありません。

体温を知ることで何かが失われそうな気がするからです(って、体調不良の客観的な証拠が恐いだけです)。

そんな状況なので、今は外出を自主規制して部屋に閉じこもって三蜜を避けてます。

(ちなみに三蜜とは、餡蜜、黒蜜、蜂蜜のこと。閉じこもって糖分を摂ると太りますから)

という今の自分を今回のコラムに書こうと思っています(暗にネタがないと言ってます)。

と気軽に書きましたが、コラムって何でしょう?

広辞苑によると「コラム」とは、

①円柱。

②新聞・雑誌の囲み記事。短評欄。

とありました。

この文章は「新聞・雑誌の囲み記事」というわけではないし、「短評欄」でもないですし、「円柱」でもなさそうです。

じゃあ、これはエッセイなんでしょうか。

また広辞苑で調べます。

が、広辞苑に「エッセイ」という見出しはありません。(「エッセイスト」(随筆家)はありました)

掲載されていないのかと思ったら、「エッセー」という見出しでした(紛らわしい)。

「エッセー」とは、

①随筆。自由な形式で書かれた思索的色彩の濃い散文。

②詩論。小論。

ついでに「随筆」も調べてみました。

・見聞・経験・感想などを気の向くままに記した文章。漫筆。随想。エッセー。

なるほど、確かに「気の向くまま」に書いてますが、「思索的色彩の濃い」部分はありません。

さらに「思索」も調べてみましょう。

・物事のすじみちを立てて深く考え進むこと。思惟。思弁。

うーん。

この文章は、今回に限らず、いつも行き当たりばったりで「すじみち」を立てることなく、浅く表面をなぞりながら停滞してますね。

「気の向くまま」でないこともありますし。。。

ここまでネガティブな内容なのは、やはり体調が良くないせいでしょう。

ちょっと失礼して、横になります。

そして、寝た。(←ようやくネタです)

浅い眠りの中でくどい内容の夢を見てるうちに左足のふくらはぎがつって、その痛みで目が醒めました。

左足のつま先を両手で引いて足を伸ばしますが、ふくらはぎのつっぱりと痛みは治まりません。

つまらない文章を書いた罰が当たったのでしょうか、涙目になって、ただただ悶え苦しむのでした。

おしまい(えっ!?)

【捕捉】

「ふくらはぎがつった」と書きましたが、この状態は一般に「コムラがえり」というのですね。

恥ずかしながら、私はうん十年もこの言葉を勘違いしていました。

私の中で「コムラがえり」とは足の小指がつって足の甲が裏に返るような状態だと勝手に思い込んでました。

広辞苑(しつこいですね)で「コムラ」を調べてみると、

・脛(すね)の後方のふくれた所。ふくらはぎ。こぶら。

とあります。

ついでに「コムラがえり」も調べてみました。

・腓(こむら)の筋肉がにわかに痙攣(けいれん)を起こすこと。

「コムラが返って」痛いことから、コムラツイストというアントニオ猪木の技が生まれたのですね(ウソです)。

さらに調べてみると、「手腓(たこむら)」という言葉もあります。

たこむらとは腕の内側のややふくれた所らしいです。

「尻臀(しりたむら)」とは、尻の肉の多い部分、しりべたのことみたいです。

いずれも古語ですが、昔のひとは肉の多いところを「むら」といったのですね。

「むらむら」するという言葉はこのあたりからきたのでしょうか。。。

あ、「むら」じゃないですね。

「コムラ」の話です。

いや、本当はコムラじゃなくて、コラムですね。

今回は自分の現状をコラムを書こうとして、いつも以上に脱線して、どこにも辿り着けませんでした。。。

こんな適当な雑文を書く人は「似非(えせ)スト」と呼ばれています(なんのこっちゃ)。